| 索引号 | 53040020201204178 | 文 号 | |

| 来 源 | 玉溪网 | 公开日期 | 2020-11-26 |

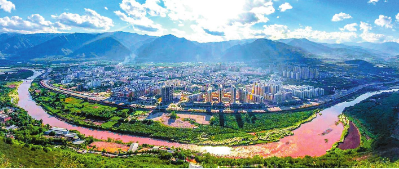

春华秋实四十载 砥砺奋进谱新篇——元江哈尼族彝族傣族自治县成立四十周年成就巡礼

1980年11月22日,元江哈尼族彝族傣族自治县正式挂牌成立。沐浴着改革开放的春风,元江迎来了发展新机遇。在元江历届县委、县政府的带领下,全县各族人民凝心聚力兴产业,坚定不移促改革,聚焦基础补短板,脱贫攻坚惠民生,谱写了元江经济社会繁荣发展的壮丽篇章。

从突破指令性统购统销制度,到推动经济体制加快转轨,民营经济快速发展;从创造性走出“山坝结合、治水办电、开发热区、振兴元江”的发展之路,到被国务院列为全国首批100个农村初级电气化县之一;从成功破解国营红光农场改革、滨江片区棚户区改造和集体预留用地集中开发等发展难题,到坚持城市规模与功能完善并举,强力推进“五网”建设,加快产业转型升级,高标准推进新城区建设,着力提升城市品位;从坚持走“全力转方式、调结构,提升一产、促进二产、强推三产,实现三产融合发展”的产业发展之路,到大力发展“绿色经济、通道经济、热区经济”;从聚焦“三区一胜地”发展定位,突出抓实“特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康”五大产业,形成三产联动发展格局,到坚决打赢三大攻坚战,实施乡村振兴战略,持续提升保障和改善民生水平……元江各族人民始终沿着党指引的正确方向,团结奋斗,艰苦创业,一个经济发展、民族团结、环境优美、人民富裕的元江正展现在世人面前。

经济建设突飞猛进

综合实力整体跃升

40年来,国民经济持续蓬勃发展,经济总量连上新台阶,经济实力实现跨越式提升。截至2019年,全县实现生产总值117亿元,比1980年的0.5亿元增长233倍;规模以上固定资产投资97亿元,比1980年的0.08亿元增长1211倍;财政收入4.6亿元,比1980年的0.05亿元增长91倍;全县城镇和农村居民人均可支配收入分别为39845元和14099元,是1980年的115倍和116倍。

经济结构变化明显

产业结构优化升级

坚持以加快转变经济发展方式为主线,大力发展“绿色经济、通道经济、热区经济”,突出抓实“特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康”五大产业,经济结构不断优化,形成三产联动发展格局。全县一、二、三产业比重由1980年的57.2∶25.7∶17.1调整到2019年的22∶29.3∶48.7,形成了一、二、三产业齐头并进的良好格局。

高原特色农业日益发展壮大。坚持“生态立农、质量兴农、品牌强农”发展思路,热带水果、生物资源、四季时蔬、生态养殖等特色产业快速发展,芒果、芦荟享誉省内外,被评为全省农产品主产区和特色产业发展先进县。深入推进农业供给侧结构性改革,全县实现粮食产量稳定、烤烟生产巩固、特色林果做大、畜牧产业做强。新型经营主体不断发展壮大,培育了万绿、金珂、民特、大有为等省、市级农业龙头企业11个,发展农民专业合作社221个、家庭农场115个。

工业经济稳健发展。依托丰富的矿产、水能、热区特色生物资源,大力发展矿冶、电力、建材以及特色生物资源创新产业,形成了以电力、建材、矿冶、热区特色生物资源加工等行业为主导的较为完整的工业框架。近年来,元江坚持优存量、扩增量“双向发力”,加快传统工业转型升级步伐,以改造升级为主线,提升矿冶、制糖、建材等传统产业;深化园区实体化改革,完善提升“一园三片区”产业布局;依托资源禀赋和产业基础,大力培育以新型建材、清洁能源和生物质能等为主的新兴产业。

第三产业蓬勃发展。围绕打造“滨江花果城、避寒养生地、通道经济区”的发展定位,以全域旅游发展为抓手,全力打造红河谷旅游品牌,大力发展温泉疗养、运动健身、户外旅游等特色产业业态,建成了世界高桥、红河谷热海等一批旅游景点。旅游产业体系不断健全,旅游管理体制逐渐完善。

基础设施日臻完善

城乡面貌焕然一新

按照打造“滨江花果城、避寒养生地”发展定位,坚持城乡一体推进,突出规划引领,高起点建设县城新区,建成惠隆佳园、商贸城、太阳城广场、文化大舞台、十里滨江道等一批精品工程,县城建成区面积从1980年的0.58平方公里扩展到2019年的6.2平方公里,城镇化率达43.4%,成功创建国家园林城市。

着力推进社会主义新农村建设,大力开展农村人居环境整治,全面深化农业农村综合性改革,接续推进乡村振兴,乡村面貌焕然一新。

全力抓好以“五网”基础设施为重点的项目建设,公路里程由1980年的738公里提高到2802.39公里,高速公路通车里程达179.66公里,行政村公路路面全部硬化。玉磨铁路(元江段)、元蔓高速(玉溪段)建设快速推进,元江通用机场已完成可研报告评审。建有中型水库5座、小型水库44座,水库总库容从1980年的1978万立方米增加到10928.8万立方米。能源结构持续优化,清洁能源装机占全县总装机容量81606万千瓦的42.6%,年发电总量是1980年的8倍。城乡电网不断完善,城乡电网覆盖率、通电率、户均率均达100%;信息化飞速发展,行政村4G网络覆盖率100%。

脱贫攻坚硬仗告捷

稳步迈向全面小康

紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫目标,坚持“六个精准”,实施“五个一批”工程,因地制宜、精准施策,全面决战决胜脱贫攻坚。绝对贫困全面消除,2个贫困乡、33个贫困村脱贫摘帽退出,6074户24284人建档立卡贫困人口全部脱贫。

民族团结融合发展

民主法治成效显著

40年守望相助,元江县坚持和完善民族区域自治制度,使党的民族政策在民族自治地方法治化、制度化。大力弘扬优秀民族文化,哈尼族棕扇舞被列入国家非物质文化遗产保护名录,彝族“阿哩”、傣族“狮子舞”被列为省级非遗保护项目。深入开展民族团结进步示范县创建,各民族和睦相处、和衷共济,共同团结进步、共同繁荣发展的局面日益巩固。

坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,大力支持人大、政协、“一府一委两院”依法履职,民族立法成果丰硕,颁布施行《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县自治条例》《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县水工程和河道管理条例》等条例,依法治县进程不断加快,依法治国理念深入人心。社会治理有力有效,荣获“云南省平安县”称号,连续8年被评为玉溪市“无邪教县”,连续3年被评为全国信访工作“三无”县。

生态文明建设全面推进

生态环境持续改善

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,将“生态立县”确定为长期发展战略目标,大力发展生态农业和绿色产业,推进退耕还林,加强生态保护,推行清洁生产,强化人居环境整治,启动蓝天、碧水、净土三大攻坚战,全力抓好环境保护和生态文明建设。建立了全国唯一的国家级干热河谷自然保护区,森林覆盖率从1980年的28%提高到2020年的59.7%,荣获省级生态文明县称号。

社会事业繁荣发展

民生福祉不断提升

40年来,历届县委、县政府统筹推进教育、卫生、科技、文化、社会保障等社会事业建设,全县各族人民的获得感、幸福感、安全感得到全面增强。

文化事业蓬勃发展。金芒果文化旅游节、哈尼十月年、彝族火把节、傣族花街节等民族节庆成为元江外宣新名片。乡(镇、街道)文化馆(站)实现全覆盖,“两馆一站”全面“零门槛”免费开放。教育体育事业健康发展。义务教育均衡发展,人均受教育年限达10.8年。实施完成县、乡、村体育健身基础设施工程729个,“云南元江低海拔体育训练基地”建成,冬季滑翔伞基地建设稳步推进,荣获全国体育先进县称号。医疗卫生水平显著提升。紧紧围绕“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业”的工作重点,实施县级医院综合能力建设工程、乡(镇)卫生院能力提升工程、标准化村卫生室达标工程,组建紧密型医共体,医药卫生体制改革成效显著,公共医疗卫生服务体系日趋完善,成功创建国家卫生县城。社会保障体系日益完善。全面落实就业创业政策,全县10个乡(镇、街道)全部建成基层公共就业服务平台,统一铺设人社专网,开通公共就业服务信息系统,覆盖城乡的公共就业服务体系基本形成。社会保障体系基本建立,基本养老、基本医疗参保率分别达98%和96%以上。

党的建设不断加强

全面从严治党纵深推进

40年来,元江县始终坚持正确政治方向,自觉把党的领导、党的工作落实到元江各条战线、各个领域,确保党组织发挥把方向、管大局、定政策、保落实的领导核心作用。全面完成党支部规范化建设、村组党员活动室全覆盖和消除村级集体经济“空壳村”,深入实施“头雁”工程和“金种子”工程,打好“选育管用”组合拳,抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴成效明显。全面从严治党,持续正风肃纪,激浊扬清,压紧压实“两个责任”,严格落实中央八项规定精神,驰而不息纠“四风”。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争、巡察督查及问题整改,强化监督执纪问责,立足长效加强制度建设,推动全面从严治党向纵深发展。(玉溪日报通讯员 陶文相/文 李崇凯/图)

相关阅读:

- 新化乡奏响烤烟备耕“奋进曲” 2025-03-13

- 凝心聚力开新局——2025年全国两会巡礼 2025-03-12

- 凝聚各界信心 共谋发展新篇 2025-03-07

- 玉溪市旅居行业协会成立 2025-03-03

- 用诚信书写奋进人生 ——记诚实守信“玉溪好人”杨美荣 2025-02-28

- 深融时代浪潮 奏响奋进强音 ——2024年玉溪市宣传思想文化工作综述 2025-02-28

- 江川一中食堂食材供应商采购项目(二次)—第一、四标段中标结果公告 2025-02-26

- 深融时代浪潮 奏响奋进强音 ——2024年玉溪市宣传思想文化工作综述 2025-02-26

- 深融时代浪潮 奏响奋进强音——2024年玉溪市宣传思想文化工作综述 2025-02-26

- 奋进的春天丨中国经济春潮涌动开新局 2025-02-25

滇公网安备 53040202000080号

滇公网安备 53040202000080号